Menschen finden immer Wege, um zu kommunizieren. Wollen oder müssen Menschen mit unterschiedlichen Sprachen miteinander sprechen, kommt es häufig zu einer Vermischung und es kann eine Pidginsprache entstehen, eine Art Hilfssprache mit begrenzter Grammatik und Wortschatz. Wird diese Pidgin an die nächste Generation weitergegeben, entsteht daraus eine Kreolsprache. Das bekannteste Beispiel ist Haitianisch-Kreolisch.

Das auf dem Deutschen beruhende Unserdeutsch ist eine weniger bekannte Kreolsprache. Sie wird in Papua-Neuguinea und Australien gesprochen, allerdings gibt es kaum noch mehr als 100 L1-Sprecher*innen.

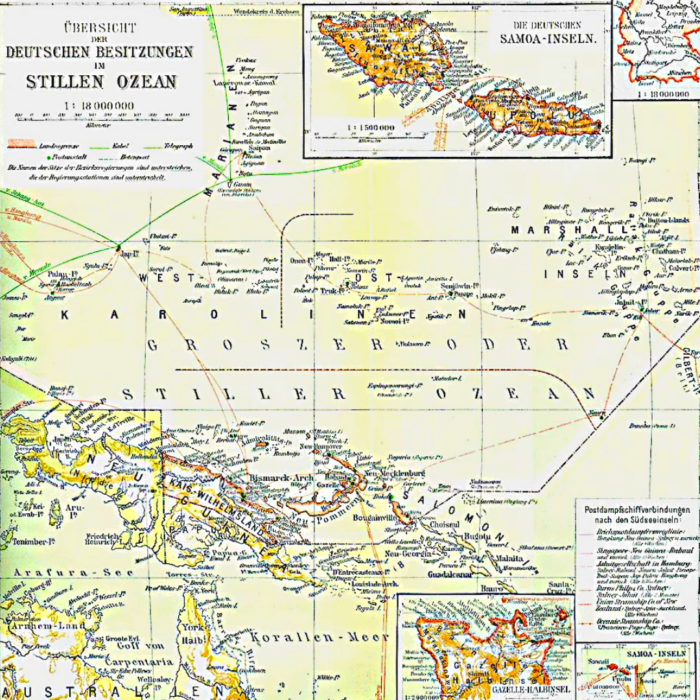

Unserdeutsch entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der deutschen Kolonie Deutsch-Neuguinea, im Zuge der Beschulung der dort lebenden Kinder, die aus Mischbeziehungen zwischen den indigenen Frauen und europäischen Männer stammten. Die Kinder lebten in Internaten, getrennt von ihren Familien. Der Unterricht fand auf Deutsch statt, obwohl die Mehrheit der Kinder die Kreolsprache Tok Pisin sprach. Deren Gebrauch war aber verboten. Die Kinder nutzten unter sich daher eine vereinfachte Form des Deutschen. Der Wortschatz stammte meist aus dem Deutschen, die Grammatik lehnte sich aber stark ans Tok Pisin an.

Die so neu entstandene Pidginsprache gaben die Kinder im Erwachsenenalter an ihre Kinder weiter, was durch die forcierte Verheiratung der ersten Generation der Unserdeutsch-Sprechenden zustande kam. Diese Gruppe blieb unter sich, eine Mischung mit anderen wurde von der deutschen Kolonialmacht nicht geduldet. Die Kinder erlernten Unserdeutsch als L1-Sprache, bauten den Wortschatz und das grammatische System aus. Ab diesem Zeitpunkt spricht man von einer Kreolsprache.

Durch die Ereignisse des I. Weltkrieges verlor Deutschland zwar die Kolonie Deutsch-Neuguinea, jedoch blieben die Schulen erhalten und auch der Unterricht fand weiter statt, jedoch neben der offiziellen neuen Amtssprache Englisch. Nach 1945 wurden die Schulen geschlossen, die Verwendung der deutschen Sprache blieb nur als Familiensprache erhalten. Die Unabhängigkeit Papua-Neuguineas 1975 verschärfte die Situation der Unserdeutsch-Sprecher*innen abermals. Als Angehörige einer „gemischten Rasse“ wurden sie nicht als vollwertig angesehen. Viele wählten die Emigration nach Australien, was die Sprecher*innenzahl dort erklärt. Dort dominierte das Englische, sodass Unserdeutsch immer weiter an Bedeutung verliert.

Obwohl die Kinder in den Schulen sowohl Standarddeutsch sprechen, lesen und auch schreiben lernten, sprachen sie untereinander das vereinfachte Unserdeutsch. Das erklärt aber auch den systematischen Ausbau zu einer Kreolsprache innerhalb einer oder zwei Generationen.

Phonologisch gibt es einige Unterschiede zum Standarddeutschen: Die langen Vokale sind weggefallen, ebenso wie die Umlaute [ʏ] und [ø] (ü + ö) und die Veränderung der reduzierten Vokale in Nebensilben. Außerdem fallen die meisten Affrikaten wie [pf] oder [ts] mit anderen Frikativen wie [f] oder [s] zusammen.

Unserdeutsch verfügt über vereinfachte Flexionsparadigmen, Fehlen der meisten Kasusendungen und auch die drei Genera sind ans Tok Pisin bzw. Englischen angelehnt. Die Verben werden kaum gebeugt und das Tempus mit Adverbien realisiert. Die meistgenutzte Wortstellung ist Subjekt-Prädikat-Objekt, unabhängig vom Satztyp. Der Wortschatz von Unserdeutsch ist im Vergleich zum Standarddeutschen klein, gemischt mit Anteilen des Tok Pisin.

Das linguistische Interesse hielt sich lange Zeit in Grenzen, jedoch werden in den letzte Jahrzehnten vermehrt Korpusdaten gesammelt, denn die wenigen Sprecher*innen sind alle höheren Alters. Unter anderem arbeitet das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim an der Dokumentation des Unserdeutschs.

Quellen

Lindenfelser, Siegwalt. Kreolsprache Unserdeutsch: Genese und Geschichte einer kolonialen Kontaktvarietät. De Gruyter, 2021

Maitz, Péter. Unserdeutsch (Rabaul Creole German). Eine vergessene koloniale Varietät des Deutschen im melanesischen Pazifik. In: Alexandra N. Lenz (Hrsg.): German Abroad – Perspektiven der Variationslinguistik, Sprachkontakt- und Mehrsprachigkeitsforschung. V&R unipress, Göttingen 2016