Als der polnische Nationaldichter Adam Mickiewicz 1824 wegen seiner politischen Aktivitäten nach Zentralrussland verbannt wurde, schuf er in darauffolgenden Jahr einen Gedichtszyklus, der auch in Deutschland großen Anklang fand: Die Krim – Sonette.

Sie gehören zu den frühen Arbeiten des Dichters und sind wie die ersten Werke ein Meilenstein der beginnenden polnischen Romantik. Die Sammlung besteht aus 18 Sonetten, die auf einer Reise entstanden sind und schon 1826 in Moskau veröffentlicht wurden.

Die Gedichte sind in einem beschreibenden Stil geschrieben, ähnlich wie wir es von deutschen Reisegedichten, z.B. von Joseph von Eichendorff oder Theodor Fontane, kennen. Dabei stimmt die Reihenfolge der Gedichte nicht mit der exakten Reiseroute überein, sondern wird durch die Handlung bestimmt.

Ähnlich wie in den Gedicht Oda do młodości (dt. Ode an die Jugend) oder die Sammlung Ballady i romanse (dt. Balladen und Romanzen) zeigen auch die Krim-Sonette viele Natur- und mythologische Motive. Die Landschaft und ihre Beschreibung ist dabei aber eins der zentralen Elemente der Sonette.

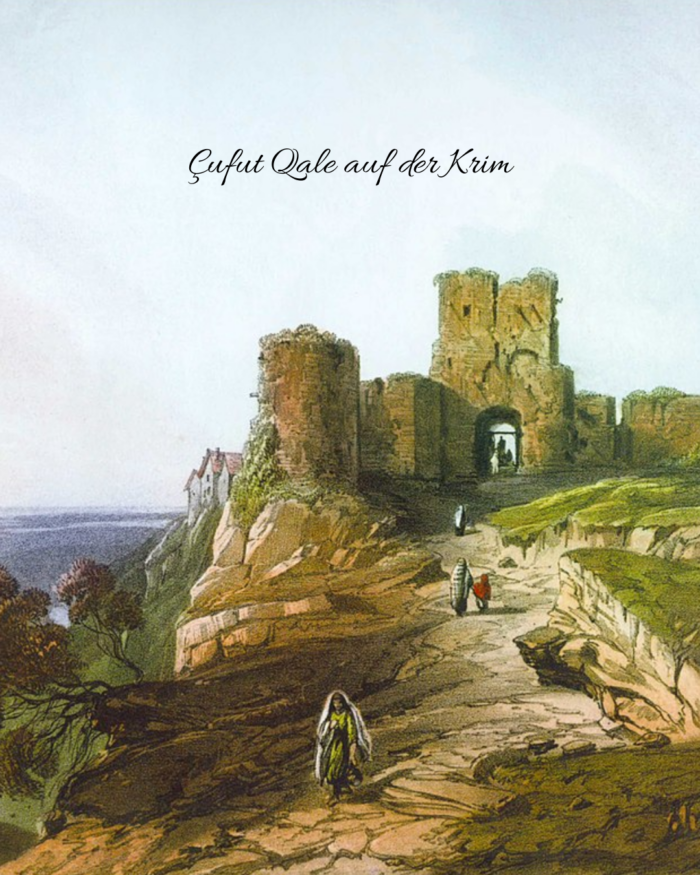

Die ersten Sonette sind stark von der Fahrt von Odessa über das Meer geprägt, während im Verlauf erst Landschaften wie das Krimgebirge oder die weiten Steppen als Motive auftauchen. Auch geschichtliche Begebenheiten wie das Khanat der Krimtataren, in Form der Paläste bzw. den Ruinen davon und Friedhöfen, greift Mickiewicz als Thema in mehreren Gedichten des Zyklus auf. Es scheint, dass die Geschichte der Krimtataren eine besondere Faszination auf den Dichter ausübt, auch verflochten mit der Legende um eine schöne polnische Adlige, die angeblich entführt und im Harem des Herrschers lebte.

Die Faszination des Orientalischen, die Mischung der Religionen und der Mythologie lässt die Leserschaft eine unbekannte Welt entdecken, während die Natur in Form von Tieren oder Wetterphänomenen vertraute Elemente bilden. Die Sehnsucht nach der Fremde geht mit dem Heimweh des Dichters einher, der seine polnische Heimat nach der Verbannung nie wieder gesehen hat. Dieses Heimweh und der Stolz auf das (in dieser Zeit nicht existierende) Polen prägt nach Mickiewicz noch viele weitere Schriftsteller*innen.

Mickiewicz nutzt seine Dichtung immer wieder für politische Botschaften, obwohl diese Art der Dichtung in seinem späteren Werken noch deutlicher wird z.B. in Pan Tadeusz oder Dziady.

Als Schullektüre in Polen lesen alle Kinder diese Gedichte und auch Übersetzungen in viele europäische Sprachen lassen die Herzen von Lyrikfans höherschlagen.

Quellen

Miazek, Bonifacy (Hrsg.): Adam Mickiewicz. Leben und Werk. Peter Lang, Bern 1998

Opacki, Ireneusz. Sonety krymskie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991