Polen verfügt über eine lange Geschichte und dank eines Mannes ist diese Geschichte auch in über 300 Ölgemälden festgehalten: Jan Matejko, der polnische Meistermaler.

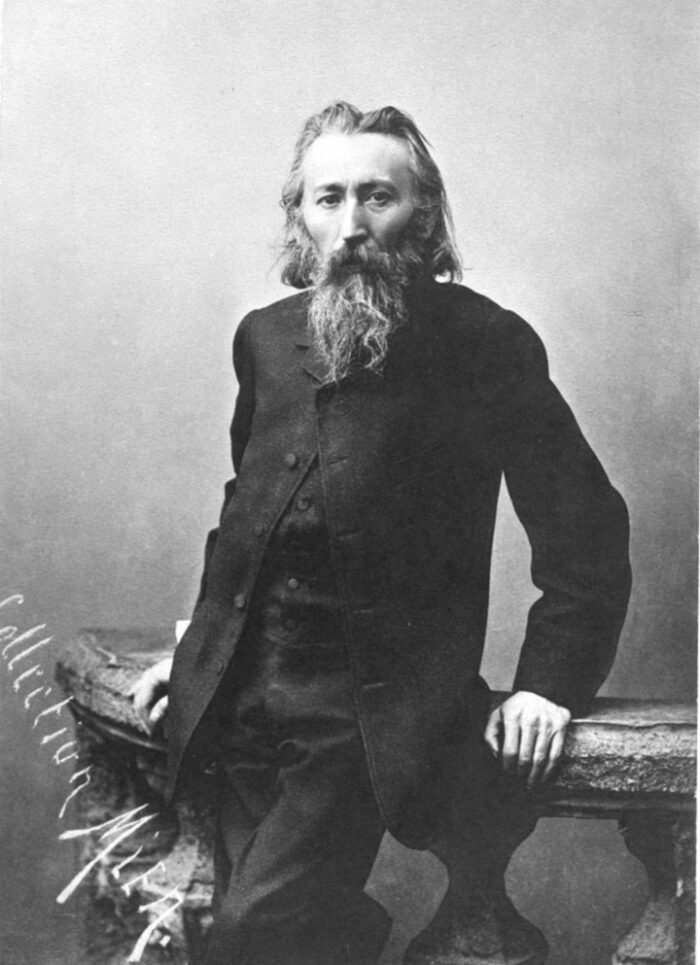

Jan Alojzy Matejko war der Sohn eines nach Galizien eingewanderten Tschechen und wurde am 24. Juni 1838 in Krakau als neuntes von elf Geschwistern geboren. Seine polnisch-deutsche Mutter starb, als Matejko neun Jahre alt war. Der frühe Verlust prägte seine Kindheit, sein Vater erzog alle seine Kinder streng. Die Leidenschaft seines Sohnes für die Kunst lehnte er ab. Matejko zeigte für die Schule kaum Begeisterung, zum Ärger seines Vaters. Mit vierzehn Jahren begann er ein Studium an der Kunsthochschule Krakau (heute die Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki ). 1858 bekam er ein Stipendium und ging an die der Akademie der Bildenden Künste in München, wo er seine Leidenschaft für die historische Malerei entdeckte und sich dahingehend weiterentwickelte. Er hatte zwar schon vorher kleinere historische Gemälde gemalt, aber die produktive Phase begann in München. Es folgte ein kurzer Aufenthalt in Wien 1860, jedoch kehrte Matejko schnell nach Krakau zurück. Als Broterwerb schuf er einige Werke wie Die Vergiftung der Königin Bona (poln. Otrucie królowej Bony), das er schon in München begonnen hatte, oder Kleidung in Polen (poln. Ubiory w Polsce), eine Sammlung von zehn lithografischen Tafeln, die die historische Kleidung der Jahrhunderte zeigt. Eins seiner bekanntesten Werke malte er 1862 mit gerade mal 24 Jahren: Stańczyk.

Am 21. November 1864 heiratete Matejko Teodora Giebułtowska, mit der er fünf Kinder hatte, von denen die jüngste Tochter kurz nach der Geburt verstarb. Teodora saß viele Male Modell für ihn, sie war eine resolute Frau und forderte viel Aufmerksamkeit von ihrem Mann. Obwohl er zeitlebens schlecht sah, schuf er unzählige Gemälde, die die polnische Geschichte als Motiv zeigen. Alle aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen, aber einige der bekanntesten sind: Stańczyk 1862, Die Lubliner Union (poln. Unia lubelska) 1869, Die Schlacht bei Grunwald (poln. Bitwa pod Grunwaldem) 1878, Die Verfassung vom 3. Mai 1791 (poln. Konstytucja 3 Maja 1791 roku) 1891 u.v.m.

Neben seiner Malerei arbeitete er seit 1873 als Direktor der Akademie der Schönen Künste in Krakau (die später nach ihm benannt wurde). Zu seinen Schülern zählte u.a. Stanisław Wyspiański, ein weiterer bekannter polnischer Künstler.

So erfolgreich Matejko in der Kunst war, so schlecht lief es anfangs finanziell. Er verkaufte seine Werke oft zu sehr günstigen Preisen, die seinen Lebensstandard kaum deckten, und spendete große Summen für wohltätige Zwecke. Erst als er Auszeichnungen und Ehrenmitgliedschaften erhielt, die die Preise für seine Arbeiten steigen ließen, war er finanziell abgesichert. Trotz des Ruhmes lebte er zurückgezogen und scheute die großen Auftritte. Stattdessen widmete er sich der Pflege der Krakauer Denkmäler.

Als hochangesehener Mann und Künstler verstarb er am 1. November 1893 in Krakau. Zu seiner Beerdigung geleiteten ihn viele Krakauer und die Zygmunts-Glocke, der er auch ein Gemälde gewidmet hatte, läutete.

Matejko gilt als der größte Maler Polens, was vor allem an seinen Motiven liegt. Er war ein glühender Patriot, trotz seines tschechischen Vaters sah er sich als Pole und wollte mit seiner Malerei die Geschichte Polens festhalten. Seine Werke zeigen die großen Momente Polens, die die Menschen als Nation zusammenschweißen und vereinen sollen. Viele andere schrieben über Polens Geschichte, Matejko malte sie. Von seinen Kritikern wird ihm historische Ungenauigkeit vorgeworfen. Seine Art historische Ereignisse darzustellen, erlaubt ihm in seinen Augen auch eine gewisse Freiheit in der Gestaltung z.B. beim Aussehen der Figuren u.a. Fakten, die nicht belegt sind oder unerwähnte Ort, lässt er in seinen Darstellungen aus. Man könnte auch sagen, seine Bilder sind sehr dramatisch, gefüllt mit Pathos und vielen Details. Schließlich sind es historische Bilder. Wie würden sie wirken, wenn sie kühl und wenig authentisch gemacht wären? Auch die weniger überladenen Gemälde wie Portraits zeichnen sich durch Detailverliebtheit für Kleidung, Möbel im Hintergrund usw. und den Hang zur realistischen Darstellung der Personen aus. Matejko legte großen Wert auf die Charakterzüge seiner Figuren, realisiert durch Ausdrucksstärke und Technik.

Um seine Bilder zu sehen, muss man in viele verschiedene Städte, meist in Polen, wie Warschau oder Krakau fahren. Einige Bilder sind leider verschollen z.B. König Władysław IV. in Smolensk 1892.

Quellen

Serafińska, Stanisława. Jan Matejko: Wspomnienia rodzinne. Wydawnictwo Literackie, Kraków,1958.

Słoczyński, Marek Henryk. Matejko Wydawnictwo Dolnośląskie. Wrocław, 2000.