Die Sprache der Liven, ein Volk im heutigen Lettland, gilt seit 10 Jahren als komplett ausgestorben. Livisch wurde zuletzt nur noch im nördlichen Kurland (lettisch Kurzeme) gesprochen, war aber ursprünglich rings um die Rigaer Bucht beheimatet. Livisch gehört dem ostseefinnischen Zweig der finno-ugrischen Sprachfamilie an, verwandt mit u.a. Estnisch und Finnisch.

Die Besiedlung der Rigaer Bucht reicht weit zurück, die Liven waren meist Fischer. Die Christianisierung im 13. Jahrhundert, die Besiedlung des Baltikums mit u.a. deutschen Siedlern und Ereignisse wie Kriege und Grenzneuziehungen drängten die Liven immer weiter zurück, bis sie im 20. Jahrhundert nur noch an der Spitze Kurlands lebten. Heute sprechen die Angehörigen dieser sehr kleinen Gruppe Lettisch. Man kann davon ausgehen, dass die Sprecher*innen des Livischen in Kontakt mit ihren Nachbarn Kenntnisse anderer Sprachen vorweisen konnten und die Assimilation dadurch beschleunigen.

Das große Verbreitungsgebiet kann man grob in östliche und westliche Dialekte unterteilen, deren Unterschiede meist durch die angrenzenden Kontaktsprachen beeinflusst waren.

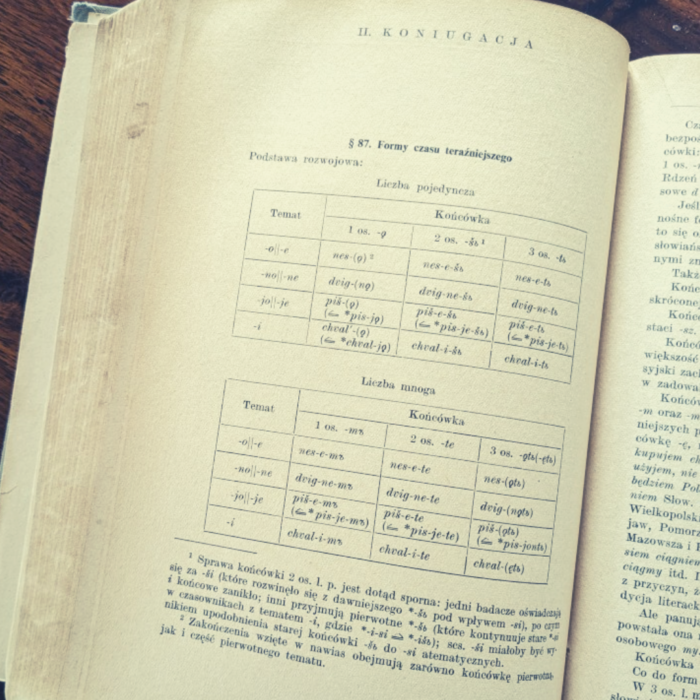

Die Sprachstrukturen des Livischen sind sehr formenreich, wie eigentlich alle ostseefinnischen Sprachen. Ein besonderes Charakteristikum ist die Menge von Monophthongen (acht) und Diphthongen (zwölf). Die Monophthonge können in vier Varianten (überkurz, kurz, halblang und überlang) auftreten, die bedeutungsunterscheidend sind. Das Konsonanteninventar zählt 23 Konsonanten, eine ähnliche Anzahl wie im Deutschen. Der Wortakzent fällt meist auf die erste Silbe.

Anders als z.B. Finnisch ist das Livische eine eher flektierende Sprache, d.h. es gibt neun Kasus und zwei Numeri. Das Verbsystem ist mit vier Tempora und fünf Modus einigermaßen übersichtlich. Im Wortschatz des Livischen erkennt man den Sprachkontakt mit dem Estnischen, Lettischen und Deutschen, was historisch bedingt ist.

Es gibt nur wenige schriftliche Quellen, meist religiöse Texte. Daraus lässt sich nur schwer eine einheitliche Standardschriftsprache ableiten. Die Schriftgelehrten orientierten sich entweder an einer phonetischen oder vom Lettischen beeinflussten Schreibung. Andere Quellen sind Lieder, Lehrbücher oder Zeitschriften jüngeren Datums, deren Verbreitung aber auf das Sprechergebiet beschränkt blieb.

Die Sprachpolitik des späten 20. und frühen 21. Jahrhundert hat keine positive Wirkung auf den Erhalt des Livischen gehabt. Die Zeit der Sowjetunion mit Russifizierung der baltischen Staaten hat keinen Platz für Minderheiten eingeräumt. Obwohl Lettland Livisch in den 1990er Jahren als indigene Sprache anerkannt hat, konnten keine geeigneten Fördermaßnahmen das Aussterben der Sprache verhindern.

Quelle

Winkler, Eberhard. Livisch. In Miloš Okuka (Hrsg.): Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens. Klagenfurt 2002.

Bildquelle: By NormanEinstein, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=810328