In jeder Sprache findet man Dialekte. Die Dialektgeschichte des Tschechischen ist eng mit dem Slowakischen, aber auch anderen slawischen Sprachen wie Polnisch oder Sorbisch verknüpft. Die Gebiete des heutigen Tschechiens und das historische tschechische Sprachgebiet sind nicht deckungsgleich. Im Verlauf der letzten Jahrhunderte wechselten sich Herrscher und ihre Sprachpolitik stetig ab, so dass einige Gebiete mehrsprachig waren. Viele Tschechen sind mit anderen Muttersprachen als Tschechisch aufgewachsen und die meisten sprachen mehrere Sprachen.

Im heutigen Tschechien kann man einen Rückgang der Dialekte beobachten. Diese Entwicklung begann etwa im 17. Jahrhundert. Das ist nicht verwunderlich, denn u.a. neigt Sprache zur Vereinfachung, die Medien berichten in der Standardvariante und die Bevölkerung ist mobiler als noch von einigen Jahrzehnten in Bezug auf Wohn- und Arbeitsort. Das sind nur einige Gründe für die Angleichung von Dialekten. Hinzu kommt auch, dass das Tschechische und Slowakische ein Sprachkontinuum bilden, die Sprachgrenzen verschwimmen. Nichtdestotrotz lassen sich Dialektgruppen noch gut voneinander abgrenzen.

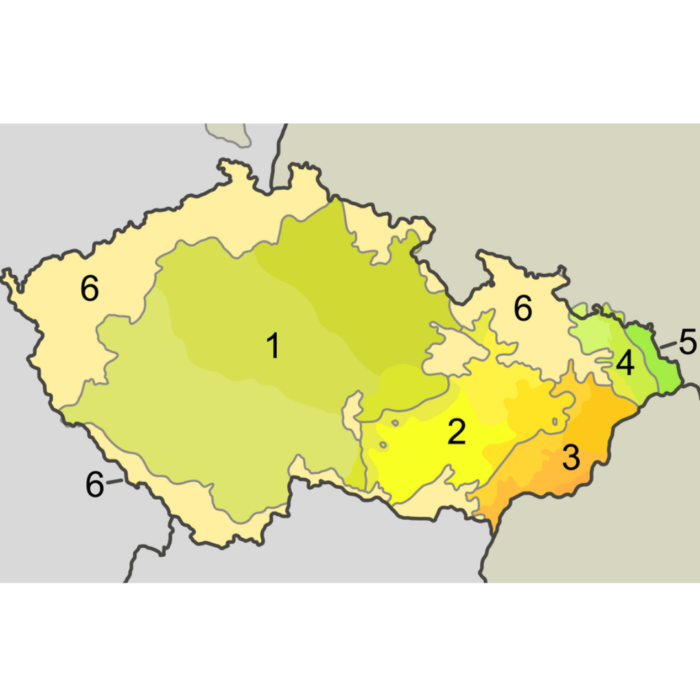

Die klassische Einteilung ist nach geografischen Merkmalen entstanden.

- Tschechisch-böhmische Dialekte

Die Gruppe der tschechischen/böhmischen Dialekte bildet ein Kontinuum von Nord-Ost nach Süd-West. Die Ausläufer dieses Dialektgebietes überschneiden sich mit den Mittelmährischen Dialekten. - Mittelmährische Dialekte

Sie werden auch Haná-Dialekte genannt, weil die deutlichsten Unterschiede in der Region Haná zu finden sind. Die Trennung zwischen den tschechischen-böhmischen und mittelmährischen Dialekten ist nicht genau die geografische bzw. historische Linie zwischen Böhmen und Mähren. - Ostmährische Dialekte

Diese Dialektgruppe wird auch mährisch-slowakisch genannt, sie weist in ihren Varietäten mehr archaische Merkmale auf und lehnt sich verstärkt an das Slowakische an. - Schlesisch-mährische Dialekte

Die Region Schlesien (hier ist der kleinere Teil gemeint, der in Tschechien liegt) ist historisch gesehen ein Schmelztiegel. Das spiegelt sich in zahlreichen Varianten innerhalb dieser Gruppe wider. Viele sprachliche Merkmale weisen polnische, schlesische oder slowakische Züge auf. - Schlesisch-polnische Dialekte

Das Zentrum dieses Dialekts findet man im Teschener Land, deren Einflüsse stark polnisch und schlesisch geprägt sind. Sprachliche Merkmale wie z.B. das Fehlen der silbenbildenden Konsonanten /r/ und /l/ oder die Betonung auf der vorletzten Silbe lassen die Argumentation zu, dass die schlesisch-polnischen Dialekte als Dialekte der polnischen Sprache zu betrachten sind. - Gemischte Dialekte, oft in ehemals deutschsprachigen Gebieten

Die gemischten Dialekte sind ein Sammelbecken vieler Varietäten. Das liegt an der Geschichte der Regionen, die in den letzten Jahrhunderten zu unterschiedlichen Ländern gehörten und insbesondere nach 1945 einen Bevölkerungsaustausch durch Vertreibung und Neuansiedlung erlebt haben. Man findet Merkmale aus anderen Dialekten des Landes und starke Einflüsse des Slowakischen. Ein ähnliches Phänomen findet man bei den neuen gemischten Dialekten im Polnischen.

Die genaue Unterteilung der Dialekte nach phonologischen und morphologischen Merkmalen ist sehr detailreich und mitunter überlappend. In den Städten wird zumeist weniger Dialekt gesprochen als auf dem Land. Hinzukommt, dass sich das Standardtschechische in mündlicher und schriftlicher Form deutlich unterscheidet. Die Schriftsprache (spisovná čeština) gilt als Standard für alle geschriebenen Medien wie Zeitungen etc.

Die tschechische bzw. böhmische Umgangssprache (obecná čeština) bildet einen Interdialekt, der sich als eine Art Norm über die anderen Dialekte des Landes legt. Eine kleine Sprachinsel des Tschechischen gibt es heute noch in Rumänien, im Banat. Die Bewohner stammen v.a. von böhmischen Siedlern ab und sprechen bis heute Tschechisch in einer älteren Form.

Quellen

Duličenko Aleksandr. Mährisch. In: Miloš Okuka, Gerald Krenn (Hrsg.): Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens. Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec 2002

Rehder, Peter. Einführung in die slavischen Sprachen. WBG-Verlag, Darmstadt 2012

Šlosar, Dušan. Tschechisch. In: Miloš Okuka, Gerald Krenn (Hrsg.): Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens. Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec 2002

Bildquelle

Von Диалекты-чешского-языка.png: Trevbus – Диалекты-чешского-языка.png (основа), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=120777433